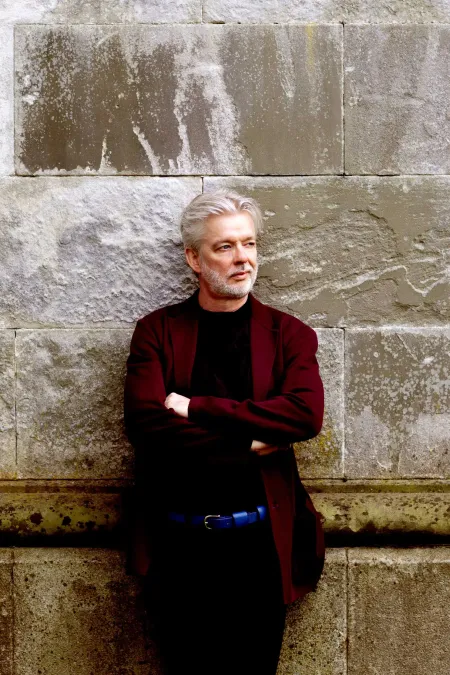

Text: Jens F. Laurson

Der Text erschien in Ausgabe 3 (06/25).

Reading time 4 Min.

Kullervo: Sibelius’ „nullte“ Symphonie

Die Proto-Symphonie Kullervo ist das Aschenputtel unter den Orchesterwerken von Jean Sibelius. Ein weiter, kühner Wurf, geprägt vom Unabhängigkeitsstreben des Komponisten und seines Landes. Nach erfolgreichen Aufführungen hielt der Komponist sein Jugendwerk zu Lebzeiten zurück. In den vergangenen 50 Jahren wurde Kullervo jedoch eine stetige Wiederentdeckung zuteil. Inzwischen gilt das Werk als gleichwertige Symphonie „interpares“ mit den nummerierten siebenen; also seine „nullte“. Ein bisschen wie bei Anton Bruckner.

Unabhängigkeits-Symphonie. Episches Drama. Weltliche Kantate: Als Jean Sibelius 1892 seine symphonische Dichtung für Sopran- und Baritonsolo, Männerchor und Orchester – Kullervo, op. 7 – fertigstellte, kam dieser Monolith – fünfsätzig und mit siebzig Minuten das längste Werk, das er je schreiben sollte – wie aus dem Nichts. Ähnlich wie Béla Bartóks Herzog Blaubarts Burg, diesem frühen Meisterwerk ohne Vorläufer, war auf einen Schlag nicht nur Sibelius’ eigene – sondern eine neuartige, dezidiert finnische Tonsprache geschaffen.

Aber zurück zum Anfang: Finnland hatte sich gerade aus 500 Jahren schwedischer Vorherrschaft gelöst, nur um 1809 als halbautonomes Großfürstentum Teil des russischen Zarenreichs zu werden. Die Amtssprache blieb Schwedisch, die Mehrheit sprach Finnisch – was aber „finnisch“ bedeuten sollte, musste sich erst finden und formen. Zentralfiguren dabei: der Dichter Johan Ludvig Runeberg, der Philosoph Johan Vilhelm Snellman sowie der Arzt und Autor Elias Lönnrot, der das Nationalepos Kalevala herausgab. Der 60 Jahre später geborene Sibelius lieferte den Soundtrack dazu.

Geboren als Johan Julius Christian Sibelius in Hämeenlinna, nördlich von Helsinki, wuchs er zweisprachig auf, wurde „Janne“ oder „Sibbe“ genannt. Den Künstlernamen „Jean“ entlieh er der Visitenkarte eines reisenden Onkels. Seine Muttersprache war Schwedisch und er ging in eine schwedischsprachige Grundschule, nahm aber nebenbei privaten Finnisch-Unterricht, um später an der Finnischen Normalschule aufgenommen werden zu können.

Als Komponist war Sibelius Autodidakt – oder zumindest sehr erpicht darauf, als solcher zu erscheinen. In Helsinki schrieb er sich sowohl an der Universität für ein Jurastudium als auch am Musikinstitut ein. Dort nahm man den hervorragenden Geiger gerne auf und er machte Bekanntschaft mit zukünftigen Wegbegleitern Robert Kajanus (Orchestergründer, Dirigent, Komponist), Martin Wegelius (Gründer des Musikinstituts), Karl Flodin (Kritiker) und Ferruccio Busoni (ein Jahr jünger, aber schon Mitglied der Fakultät). Im Frühling 1889 beendete Sibelius erfolgreich seine Kurse am Musikinstitut, der heutigen, noch zu seinen Lebzeiten so umbenannten Sibelius-Akademie. Zwei Stipendien führten ihn über die nächsten Jahre zuerst nach Berlin, dann nach Wien. In Berlin schrieb er ein Klavierquintett, auf Heimaturlaub verlobte er sich mit Aino Järnefelt. In Wien begegnete er Johannes Brahms (wie immer wenig begeistert) und saß neben Bruckner in einem Johann-Strauss-Konzert. Nach einer Aufführung von Bruckners 3. Symphonie schrieb Sibelius euphorisch an seine Verlobte: „Der beste lebende Komponist.“

Nebst dem intensiven Genuss des lokalen Nachtlebens schrieb Sibelius in Wien auch eine Reihe früher, unveröffentlichter Werke – darunter die Ouvertüre E-Dur und eine Ballettszene. Wunderschön-romantischen, etwas konventionellen Klang zaubert er schon hier, aber von dem späteren, einzigartigen Stil zeigt sich in diesen frühen Werken wenig bis nichts. Ganz aus dem Nichts kam Kullervo aber trotzdem nicht: In Berlin hatte Sibelius Tannhäuser und Die Meistersinger von Nürnberg gehört. Auch wenn er sich schon früh als Anti-Wagnerianer ausgab, war er von den musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten, die sich in Wagner auftaten, zutiefst beeindruckt.

Sibelius saß im Konzert, als der finnische Komponist und Dirigent Kajanus am Pult der Berliner Philharmoniker sein eigenes Werk Aino dirigierte – eine symphonische Dichtung für Chor und Orchester auf Basis des Kalevala (!). Sibelius verneinte später auch den Einfluss von Aino auf Kullervo – aber schon im Frühjahr darauf begann er mit der Komposition seiner eigenen Kalevala-basierten symphonischen Dichtung mit Chor. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. In Wien erlebte Sibelius zudem Beethovens 9. Symphonie unter der Leitung von Hans Richter – ein Erlebnis, das seinen Wunsch nach einer eigenen vokalen Symphonie weiter befeuerte. 1891 begegnete er in Porvoo der Runo-Sängerin Larin Paraske, von der er karelische Lieder hörte. Sie lieferten ihm gleichsam die Grammatik für eine neue finnische Tonsprache – auch wenn Sibelius sich in seinen Kompositionen nie ausdrücklich auf Volkslieder bezog.

Dass sich die Halbwaise Sibelius ausgerechnet die tragische Figur der Waise Kullervo aus dem Kalevala als Thema wählte, dürfte kaum überraschen. Vom Schicksal verfolgt, in die Sklaverei verkauft, verführt dieser unwissentlich seine eigene Schwester (Walküre!). Diese nimmt sich daraufhin das Leben. Kullervo zieht in den Krieg, kehrt als gebrochener Mann zurück und stürzt sich ins Schwert. Keine leichte Kost, aber ideal für ein dramatisches Großwerk, das alle Ausdrucksmittel der Spätromantik ausschöpft. Kullervo und Schwester werden von Bariton und Sopran gesungen; ein Männerchor deklamiert die Geschichte, dunkel, in der eigenen finnougrischen Sprachmelodie, mit Urkraft.

Trotz schwieriger Voraussetzungen – lediglich die Solist:innen waren Profis, Proben fanden kaum statt, und Sibelius hatte zuvor noch nie ein Werk dieser Größenordnung dirigiert – wurde die Uraufführung im Jahr 1892 zu einem identitätsstiftenden Sensationserfolg. Der Komponist durfte kurz darauf seine Verlobte Aino heiraten: Der Triumph war komplett. Doch bald schon nagten Zweifel an Jean Sibelius. Kritiker monierten den Mangel an stilistischer Einheit. Sibelius, ohnehin ein sensibler Selbstkritiker, zog das Werk zurück. Eine Revision wurde versprochen, aber nie vorgenommen. Erst 1935, zur Hundertjahrfeier des Kalevala, wurde der dritte Satz („Kullervo und seine Schwester“) mit Sibelius’ Einvernehmen aufgeführt; eine Gesamtaufführung kam erst durch Jussi Jalas, Sibelius’ Schwiegersohn, 1958, zustande – da war der Komponist schon ein Jahr tot. Der Beginn der anfänglich zögerlichen Rehabilitierung erfolgte dann mit der ersten Aufnahme 1970 unter Paavo Berglund.

Heute gilt Kullervo als das, was es ist: eine vollgültige Symphonie. Eine „Nullte“ im besten, brucknerschen Sinne: eigenständig, gewaltig, episch. Hier beginnt das, was man später als „sibelisch“ erkennt. Kullervo ist kein Jugendwerk, keine Studie – sondern ein eruptives Statement voller Urgewalt, mit epischer Spannweite und eigenem Tonfall, in einer Sprache, die man fühlt, selbst wenn man sie nicht versteht.

Stardirigent am Pult: Unter der Leitung von Jukka-Pekka Saraste erwecken der finnische YL Male Voice Choir sowie die Herren des Prager Philharmonischen Chors und des Bregenzer Festspielchors die dramatische Wucht von Kullervo zum Leben.

Jukka-Pekka Saraste

Wiener Symphoniker

Sebastian Fagerlund

Drifts für Orchester

Jean Sibelius

Kullervo für Sopran- und Baritonsolo,

Männerchor und Orchester, op. 7

27. Juli 2025 – 11.00 Uhr

Festspielhaus, Großer Saal